SBI新生銀行の外貨両替方法は?具体的な手順と手数料、ステージランクについても解説!

SBI新生銀行の外貨両替方法を徹底解説!オンラインや外貨宅配、店頭での両替方法、手数料や顧客ステージによる優遇内容まで詳しく紹介します。お得に外貨を両替するためのポイントもご確認ください。

日本には相続税や贈与税、法人税、固定資産税、消費税などさまざまな税金があります。1

中でも日常的に馴染の深い税金が「所得税」です。

所得税とはどのような税金なのでしょうか?

この記事では所得税の基本的な仕組みや計算方法、法人税率との比較、節税方法、外国人と海外で仕事をしている非居住者の所得税などを分かりやすく説明します。

日本の税金の支払いに使える便利な海外送金サービスWiseなどもご紹介しますので、所得税の納付に役立てていただければと思います!

Wiseで海外移住のコストを抑える!

銀行を使った海外送金の高額な手数料に悩む必要はありません。Wiseを利用すれば、透明な手数料と市場レートで移住費用を大幅に節約できます!

| 目次🔖 |

|---|

所得税とは、日本の個人の所得にかかる税金のことです。2

個人の所得とは会社の給料や個人事業主・フリーランスなどが仕事で得た報酬などのことです。

日本の所得税には5つの特徴があります。

日本の税金には「国税」と「地方税」の2つの種類があります。

日本という国そのものが課税し徴収する税金が国税です。各自治体(地方公共団体)が集める税金を地方税と言います。

所得税は国税の一種です。

国税には所得税の他に相続税や法人税などがあります。3

日本の所得税は累進課税(累進課税制度)になっています。

累進課税とは、「所得が増えると税率・税金も増える」という仕組みのことです。給料や報酬などをたくさん受け取ると、その分だけ高い税率が適用されるのが日本の所得税の特徴になっています。

| 課税される所得金額 | 所得税の税率4 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000円~194万9,000円 | 5% | 0円 |

| 195万~329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |

| 330万円~694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |

| 695万円~899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |

| 900万円~1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |

| 1,800万円~3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |

| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |

表を見ていただくと分かるように、所得の金額が増えると所得税の税率も増えています。

所得税などの税金は日本の公共サービス全般に使われています。

たとえば水道を使う場合、貯水施設も必要ですし、浄水設備も必要です。上水道や下水道なども整備しなければいけません。日本の生活のさまざまな公共サービスの維持・提供・整備・敷設などのために税金が使われています。

所得税には節税に使える各種の「控除」があります。控除を使うことで税金の負担を軽くできるところが日本の所得税の特徴です。

日本の所得税の控除については、「日本の主な節税対策と減税制度」の見出しで詳しく説明します。

海外に移住しても日本の所得税が課税されるケースがあります。

たとえば、現在は海外にいて、日本国内での投資や不動産経営で収入を得ていたとします。このようなケースでは非居住者でも原則的に日本の所得税が課税されますので、注意してください。

非居住者や海外移住者の所得税については「海外在住者向け:日本の所得税」の見出しで詳しく説明します。6

日本の所得税の計算方法は、まずは所得7を算出し、それから所得税率などを使って税金額を計算するという流れになっています。

所得が500万円と600万円の場合で所得税の税金額を試算します。

| 所得の金額 | 所得税の税率10] | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000円~194万9,000円 | 5% | 0円 |

| 195万~329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |

| 330万円~694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |

【所得が500万円の場合】

所得は500万円なので、所得に応じた税率を調べ、計算式にそれぞれの数字を当てはめて計算します。11

【所得が600万円の場合】

なお、この計算例では他の控除を使っていません。12

控除の利用状況などによって実際の税額はかなり違ってきます。注意してください。

ご自身の所得税の税額を知りたい場合は、シミュレーションの利用や税理士への相談をおすすめします。

経理や税金のサービス、士業事務所、官公庁などでは税金計算シミュレーションや計算ツール13を提供していることがあります。日本の所得税はこうしたシミュレーションや計算ツールを使って計算することも可能です。

また、所得税などについて知りたいときは、税理士に相談するという方法もあります。

税理士は税金計算や税金手続きのプロです。税金の計算や手続きなどで分からないことがあれば、税理士に相談することをおすすめします。

日本の所得税はよく「高い」と問題になります。14

日本の所得税が高く感じられるのは、4つの理由があるからです。

日本の所得税は「所得が高くなるとその分だけ税率も高くなる」という累進課税を採用しています。給料や報酬を多く得ても、それだけ適用される税率も高くなります。

仕事で頑張っても税金でごっそりお金を持って行かれてしまうと感じる人も多いかもしれません。このような事情から、日本の所得税はよく「高い」と言われています。

日本の所得税は控除不足だと指摘されることがあります。

医療費控除などの各種の控除がありますが、それぞれ使える条件が定められており、条件に合致していない場合は節税したくても使えません。そのため「自分にはほとんど使える控除がない」という方もいます。

仮に使えても控除額が少なく、節税効果があまり見込めないこともあります。

所得税は個人の所得にかかる税金です。

対して法人の所得にかかる税金を法人税といいます。

所得税と法人税では税金の性質が異なる他、税率にも違いがあります。

| 税の種類 | 特徴と税率 |

|---|---|

| 所得税 | 所得に応じて税率が増える(累進課税) 税率は所得に応じて5%~45% |

| 法人税15 | 資本金1億円以下の法人は年800万円以下の所得部分で15%または19%、800万円超の所得部分で23.40%または23.20%16 |

個人の税金である所得税は個人の所得で税率が増え、5%~45%と税率が変動します。そのため、所得が増えると法人税率17より所得税率の方が高くなってしまうことが少なくありません。

このような理由から「法人税と比較して所得税は高い」と問題になることがあります。

日本の所得税が「高い」とよく言われる理由のひとつに、諸外国の税金制度や税率の差があります。

たとえばシンガポールは日本と同じく所得税が累進課税の国18です。19しかしながら、日本とシンガポールでは、所得税の税率にかなりの違いがあります。

また、日本の所得税の最も高い税率は45%ですが、シンガポールは20%です。最も高い所得税率を比較すると2倍以上の差があります。

シンガポールなど諸外国との所得税率との比較から、「日本の所得税は高い」「諸外国の方が所得税が安い」と言われることがあるわけです。

日本の所得税は各種の控除(減税制度)を使うことで節税対策できます。

控除とは22「所得などを一定額差し引ける制度」のことです。

たとえばAという控除があり、この控除の内容は「所得金額から100万円差し引ける」というものだったとします。

所得税は所得額をベースに計算しますから、計算に使う所得額が小さくなれば、それだけ税金の額も少なくなるのが基本です。Aという控除を使えば所得額が100万円分小さくなり、その分だけ計算結果(税金の額)も少なくなります。控除を使うことで節税に繋がるわけです。

日本の所得税に使える控除には、ふるさと納税や医療費控除などがあります。

定額減税とは、「2024年の税金から一定額を控除する制度」のことです。23

所得税の場合は本人分3万円、家族1人につき3万円が控除されます24。25

ふるさと納税とは寄付金控除の一種で「好きな自治体に寄付することで税金を控除してもらえる」という制度です。26

27ふるさと納税の寄付先の自治体から特産品などの返礼品を受け取れるという特徴もあります。ふるさと納税を使えば「税金がお得になり、さらに返礼品がもらえてお得!」と人気が出ました。各種の控除の中でも特に知名度の高い控除だと言えるでしょう。

ふるさと納税で各地の自治体に寄付すると、寄付額2,000円を超える金額について所得税などの控除が受けられる仕組みです。28

医療費控除とは、「1年間に支払った自分や家族の医療費が基準額を上回っているときに税金の控除を受けられる制度」です。

自分や家族の怪我、病気などで医療費の負担が多くなると、生活や納税に影響が出てしまいます。そのため、医療費の支出が多い年に関しては、医療費控除で税金の負担を軽くできる仕組みになっています。

小規模企業共済とは、個人事業主や小規模な会社の経営者が使える退職金制度のことです。個人事業主や経営者が自分で掛け金を支払い、将来の自分のために退職金を準備します。30

個人事業主や小規模な会社の経営者、役員などが支払った掛け金は所得から控除できるというルールです。この「小規模企業共済の掛け金を控除できるという制度」が小規模企業共済等掛金控除です。31

ふるさと納税や医療費控除などの他にも所得税の控除があります。

この他に勤労学生控除や障害者控除、寡婦控除、配偶者控除・特別配偶者控除など、家族や自分の立場(学生であるなど)、体の状態(障害者であるなど)によって使える各種の控除があります。

なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例です。セルフメディケーション税制と医療費控除はどちらか片方しか使えません。

自分が使えそうな控除を探すことや、使える控除を忘れずに使うと良いですね。

海外移住では「所得税などの税金はどうなるの?」という点も問題になります。

海外移住などの事情から非居住者や海外駐在員になっても、日本の所得税を納めなければならないケースがあります。

海外にいても日本の所得税が課税されるのは次のようなケースです。36

【居住者と非居住者】

【海外にいても日本の所得税がかかるケース】

【日本の所得税が課税される可能性のあるケース】

また、所得税の納付が必要な場合は、海外と日本間の送金が問題になります。所得税などの税金をスムーズに納付できるよう、コストや手続きの負担が少ない送金サービスの利用を検討してはいかがでしょう。

新しい国への移住には、多くの費用がかかるものです。不動産購入費用、ビザ申請手数料、賃貸物件のデポジットなど、国境を越えての支払いが必要なケースも多々あります。また、移住の準備中に日本の所得税を納付するため、海外から日本への送金が必要になるケースもあります。

ただ、通常の銀行を通じた国際送金は、手数料が高額で手続きも複雑になることが多いです。また、複数の通貨を保有する際にも、対応が限られていたり、不便さを感じたりすることが少なくありません。こうしたコストをどのようにおさえるか、不便さをどうやって解消するかが問題になります。

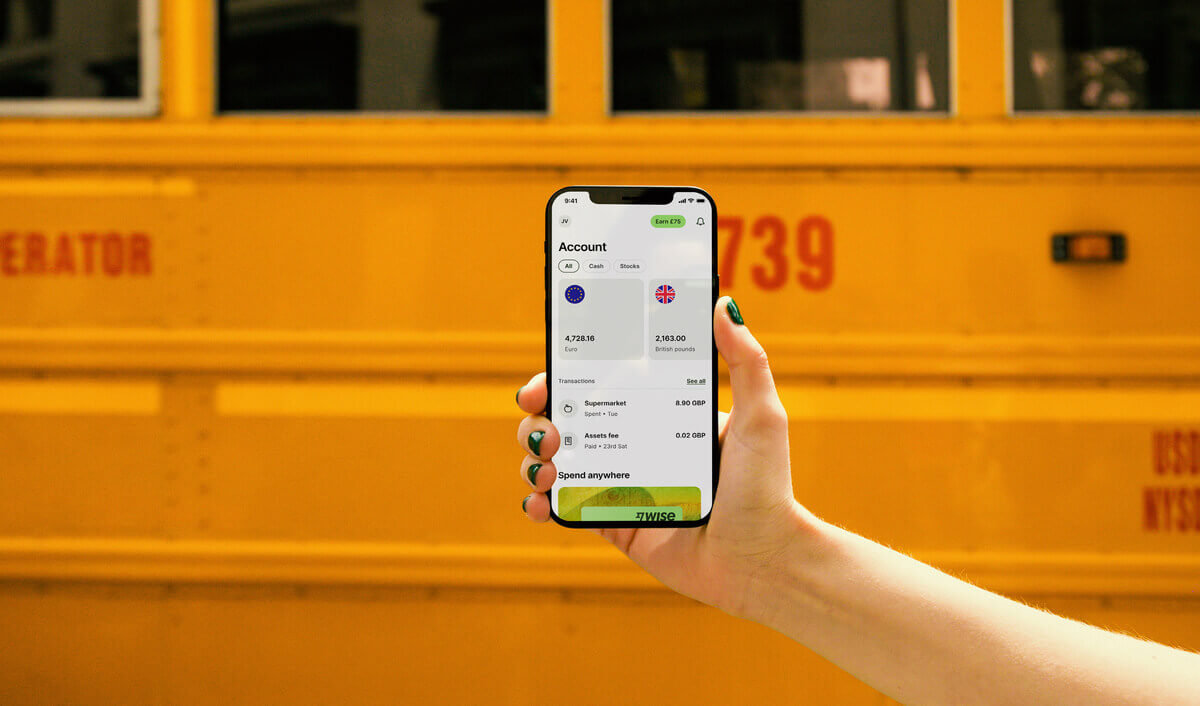

そんな問題を解決するために登場したのが、Wiseアカウントです。この口座は、国際的に生活する人々のニーズに応じて設計されています。Wiseでは、海外送金や複数通貨の保有・決済を、ミッドマーケットレート(隠れ手数料のない為替レート)で行い、透明性のある手数料を提供しています。

Wiseのメリット

Wiseは、常に市場レートに基づいた為替レートを採用しているため、外貨・海外とのやり取りで発生する高額な送金手数料を大幅に節約することができます。Wiseを活用して、コストをどれだけ削減できるかぜひ試してみてください!

日本の所得税の仕組みや税率、計算方法、控除などについて説明しました。

日本の所得税は海外移住しても関係してくる可能性があります。海外移住後や海外移住準備の際は所得税などの税金について税務署や税理士などに確認しておくことをおすすめします。

Wiseは税金納付のための送金から、海外への移住準備の手続き費用まで、生活全般に使える便利な送金サービスです。

手続き費用の準備や税金納付をより便利にするために、Wiseの利用も検討してはいかがでしょう。

ソース

*最新の手数料に関する情報は、お住まいの地域の利用規約およびサービスの利用条件をご確認いただくか、Wiseの手数料ページをご覧ください。これは一般的な情報提供を目的としたものであり、Wise Payments Limitedまたはその子会社、関連会社による法律、税務、その他の専門的なアドバイスを意味するものではありません。また、ファイナンシャルアドバイザーやその他の専門家によるアドバイスの代わりになるものではありません。

当社は明示的または黙示的にかかわらず、この内容が正確、完全または最新であることを表明または保証しません。

SBI新生銀行の外貨両替方法を徹底解説!オンラインや外貨宅配、店頭での両替方法、手数料や顧客ステージによる優遇内容まで詳しく紹介します。お得に外貨を両替するためのポイントもご確認ください。

住信SBIネット銀行の外貨両替サービスの特徴と利用方法を詳しく解説。低コストの為替手数料やリアルタイムレートでの取引など、そのメリットを紹介。口座開設から外貨両替の具体的な手順、注意点まで。

WOWPASSの両替方法やお得な使い方を徹底解説。手数料無料の両替、便利なプリペイドカード機能、Tmoneyとして公共交通機関でも利用可能。韓国旅行をスムーズにする最適なキャッシュレス決済方法をご紹介します。

Revolutでの外貨両替の手数料や、週末の手数料、両替レートなどを詳しく解説します。Revolutでは土日など週末の両替手数料は異なるので、この記事でしっかりとご説明します。

海外赴任の際は一定条件のもとで積立NISA口座の保有を続けられる可能性があります。証券会社によって対応が異なっているため、まずは取引先会社への確認が重要です。海外赴任時のつみたてNISA口座の扱いや、海外赴任を便利にするWiseのサービスについて解説します。

PayPalには英語の住所も登録することが可能です。海外とやり取りするときに便利な英語の住所登録の方法を解説します。また、PayPal通常の住所登録や変更手続き方法や流れなども併せて解説します。